琵琶湖の深呼吸

環境と生態系を守る

- 水質保全

- 海・河川・貯水池・ダム

生き物の宝庫とも呼ばれる琵琶湖には、66種の固有種を含む1,700種以上の水生動植物が生きています。

水中に棲む魚介類に酸素を届けるため、琵琶湖が深呼吸するのをご存知ですか。

琵琶湖の深呼吸とは

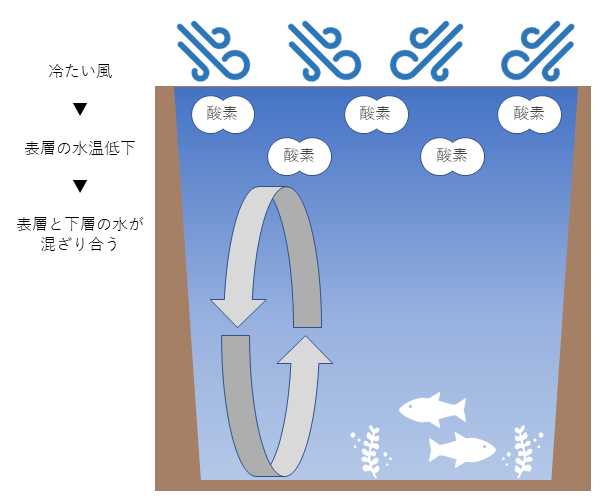

表層の水と低層の水が混ざり合うことを全層循環と言い、「琵琶湖の深呼吸」とは、この自然現象のこと。

水の比重は約4℃で最大となり、温度が上がると水は膨張し比重は小さくなります。

温かい季節は表層付近の水の比重は小さいので沈みにくい状態になり、寒くなると比重が大きくなり下層の水と混ざり合います。

この時、表層の酸素を多く含んだ水が低層に運ばれ、上層から下層までの酸素量と温度が一様になり、湖底の魚介類にも住みやすい環境となるのです。

2019年と2020年の2年間は暖冬の影響もあり、この深呼吸をしなかったと観測されています。

では琵琶湖の深呼吸は、どのようにして観測されているのでしょうか。

水質指標:溶存酸素量を測定

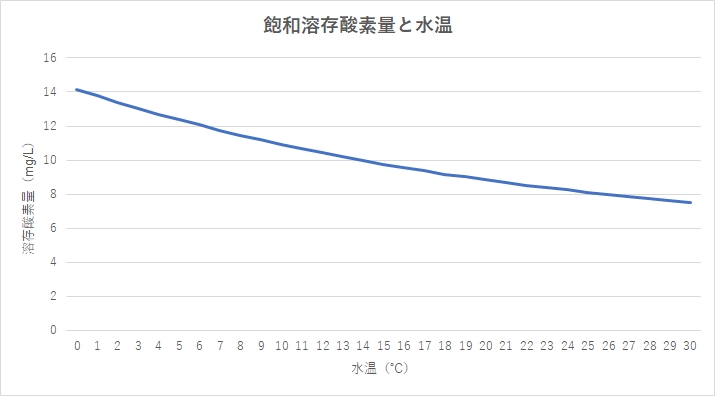

水中に溶け込んだ酸素のことを溶存酸素(Dissolved Oxygen。略:DO)、その濃度を溶存酸素量と言い、単位はmg/Lです。

琵琶湖の沖合で、表層と下層の溶存酸素量を測定した結果から、琵琶湖が深呼吸をしたかが判断されます。

溶存酸素量が低下し続けると、有機物の腐敗が起こり、悪臭の原因になるメタンやアンモニアが発生します。

このことから生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の一つにも選ばれています。

生物が生存するのに必要な溶存酸素量は2~3mg/L。悪臭は2mg/Lを下回ると発生すると言われている。

溶存酸素センサー

簡単に溶存酸素量を測定できるのが、溶存酸素センサー(DO計)。

オプテックスの溶存酸素センサーは、水中に沈めるだけで溶存酸素量と水温を同時に測定できます。

耐腐食性樹脂ハウジングを採用、保護構造はIP68で水深 200mまで使用でき、海洋での使用も可能。

測定原理は蛍光式、隔膜式に比べメンテナンス性に優れています。

関連製品

関連情報

電話でのお問い合わせ

- 本社(滋賀)

- 077-579-8680