TCFD提言への取り組み

①ガバナンス

オプテックスグループは、株主や投資家をはじめ、顧客や社会からの信頼を獲得しつつ、継続的に企業価値を向上させることが最大の使命であると認識しております。その実践のためにコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと位置付けて、経営の透明性向上と公正かつ迅速な意思決定を伴う経営システムの維持及び経営監視機能の強化を目指しております。

②気候変動対応戦略

オプテックスの長期目標

気候変動は各地域で進行しており、今後さらに深刻化することが予測されています。

オプテックスは次世代のための持続可能な社会の実現に向け、 TCFDおよびTNFD※のガイダンスを踏まえたうえで様々なシナリオ分析 を行い、事業における気候変動を含む環境課題のリスクと機会を特定しました。

リスクと機会

- 炭素税や市場規制の強化による財務的コストの増大

- 異常気象の増加によって製造工場が洪水の危険にさらされた場合の事業影響

- CO2削減活動及び気候変動関連情報開示が不十分と判断された場合の事業影響

- 低炭素や物理リスク対策に寄与する製品や技術の市場価値・貢献影響

こうした状況を踏まえ、当社は 「2050年カーボンニュートラルの実現」 を長期目標に掲げ、その達成に向けた中間ステップとして、 「2030年までにCO₂排出量を2018年比で45%以上削減」 することを目指しています。

また、自社の環境負荷を低減するだけでなく、社会全体の脱炭素化にも貢献することが企業価値向上につながると考えており、自社削減目標と共に 「削減貢献量を自社の排出量の4倍以上とする」、「他者貢献製品の売上比率を25%以上に拡大する」 という目標もコミットメントしています。

- TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures):気候関連財務情報開示タスクフォース

- TNFD(Task Force on Nature-related Financial Disclosures):自然関連財務情報開示タスクフォース

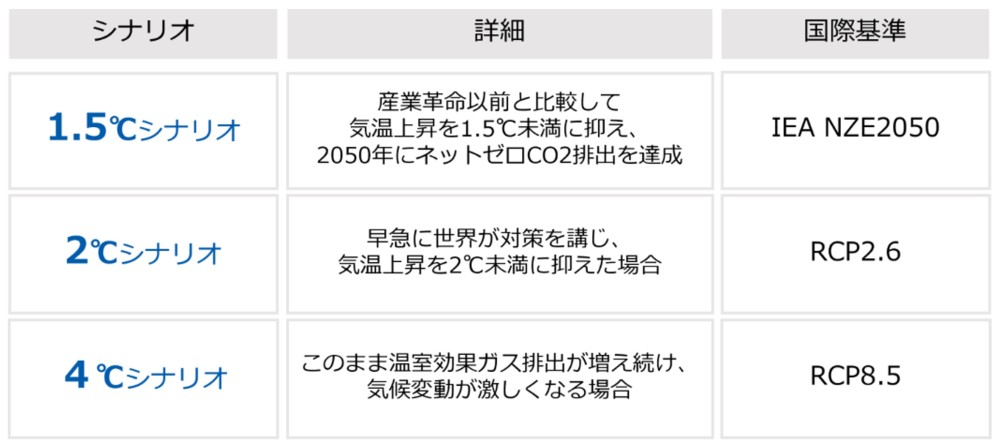

シナリオ

異常気象の増加や規制の強化を受け、低炭素で持続可能な未来に必要な行動と投資強化の動きはますます活発になってきています。

当社は、上記のような外的変化が事業に与える影響を多角的に予測するため、国際基準のリスクシナリオを参考にし、各シナリオの前提において想定される事業リスクや機会、対応策を検討しました。具体的には1.5℃シナリオ、2℃シナリオ、4℃シナリオの3つを選定しています。各シナリオの詳細と、それぞれのシナリオ分析で使用した国際基準は以下の表に記載しています。

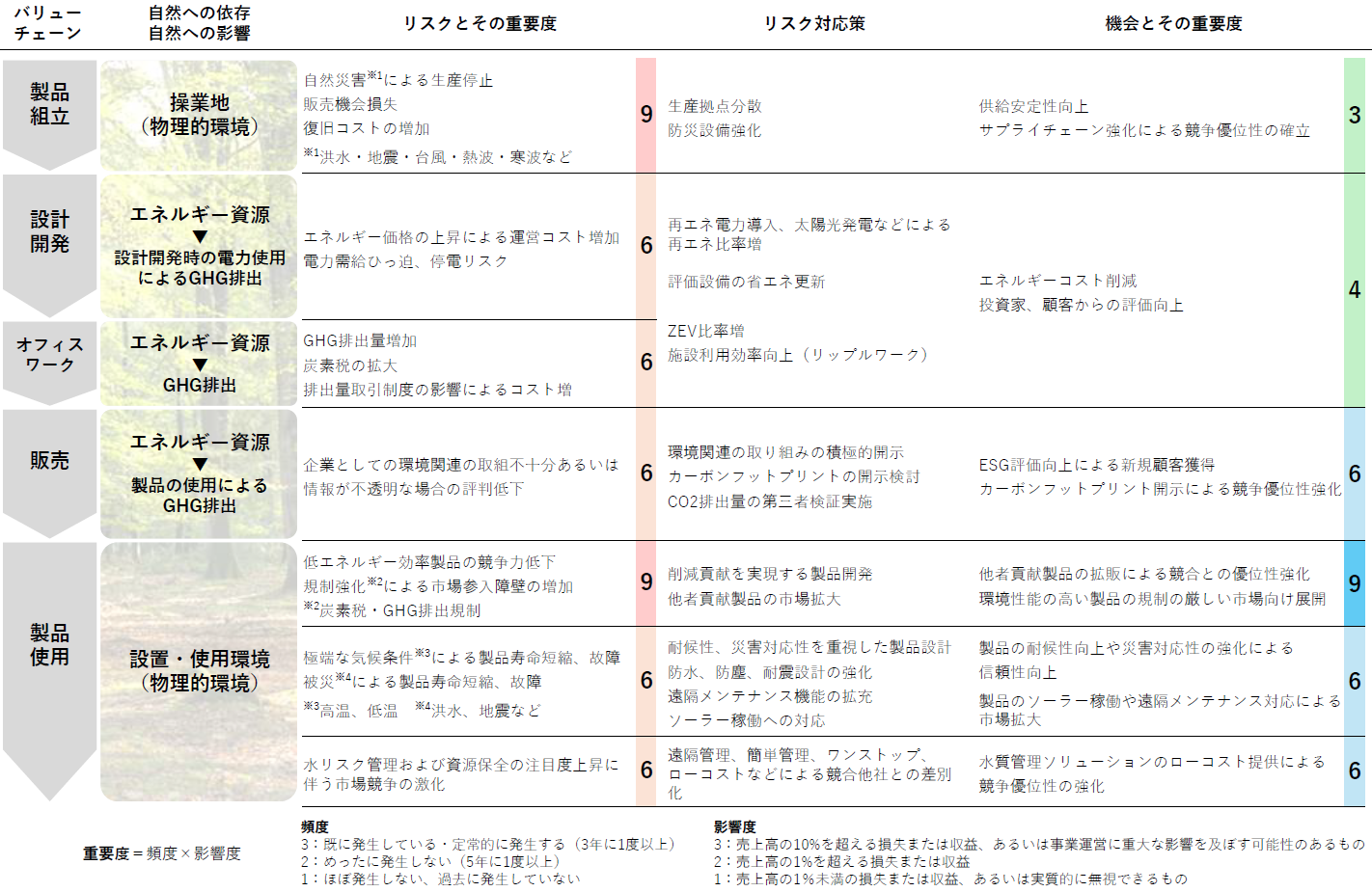

リスクと機会の特定・評価

- 当社の環境リスク管理の考え方

当社は、環境リスクと機会を適切に管理し、持続可能な成長を実現するため、国際的な環境リスク評価手法(TNFDのLEAPアプローチなど)を活用し、バリューチェーン全体のリスクと機会を長期的な視点で特定しています。

- 環境依存および影響の分析

当社の事業活動は、エネルギー・水・鉱物資源といった自然資本に支えられています。しかしこれらの資源が持続的に利用可能であることを前提とするのは困難であり、環境への影響を無視することはできません。そこで、バリューチェーン全体を通じて、

〇どの自然資本にどの程度依存しているか

〇事業活動が環境に及ぼす影響の規模と深刻度 を包括的に分析し、リスクおよび機会の要因を特定します。

この評価には、WRI Aqueduct Water Risk Atlasなどの国際的な環境リスク評価ツールを活用し、気候変動や資源枯渇、規制強化といった外部要因も考慮しています。

- リスクと機会の評価・統合

当社は、気候変動が事業に与える影響をより正確に把握するため、IEA NZE2050、RCP2.6、RCP8.5といった国際基準のリスクシナリオ(1.5℃・2℃・4℃)を参照し、異なる気候変動条件下でのリスクと機会を包括的に評価し、戦略的な意思決定に反映させています。

環境依存および影響の分析結果をもとに、

〇リスク (気候変動を含む環境問題や規制強化による事業運営への影響)

〇機会 (環境対応を強化することによる新たな市場価値の創出) を特定し、戦略的な意思決定に統合します。

リスク評価においては、事業への影響度(財務・運営・規制リスク)と発生頻度(短期・中期・長期)を総合的に分析し、対応の優先順位を決定するとともに、機会については、環境技術の革新や市場ニーズの変化を踏まえ、事業成長に結びつける視点で評価を行います。

③リスクマネジメント

- 実行計画(アクションプラン)

特定されたリスクと機会に基づき、以下の3段階で実行計画を策定します。

〇短期(1年):即時対応が必要なリスク低減策や試験的施策の導入

〇中期(2030年まで):プロセス改善を進め、環境負荷低減を加速

〇長期(2050年まで):持続可能なバリューチェーンの構築、低炭素・循環型社会への移行

- 進捗管理とモニタリング

計画の実効性を確保するため、以下の仕組みで進捗を管理します。

〇年1回のKPI評価 :事業活動の環境負荷削減状況を測定

〇親会社であるオプテックスグループ株式会社「グループコンプライアンス推進委員会」での報告・評価 :進捗を共有し、次年度の計画を策定

〇未達成KPIへの対応 :関係部門ごとに具体的な改善計画を策定し、翌年度以降の実行計画に反映 - 持続可能な事業運営の確立

当社は、このプロセスを通じて環境リスクの低減と機会の最大化を図り、持続可能な成長を推進します。国際的な基準や社会の期待に応じた環境経営を実践し、環境との調和を図りながら、長期的な企業価値の向上を目指します。

④指標と目標

当社は、気候変動への対応を大切な使命と考え、 「自社排出の削減」と「削減貢献量の拡大」の2つの柱で、環境への負荷を減らす取り組みを進めています。

- 自社排出の削減

私たちは、事業活動によるCO₂排出量をできるだけ減らし、持続可能な未来に貢献することを目指しています。

〇2030年までに2018年比で45%削減

〇2050年までにカーボンニュートラルを達成

【主な取り組み】

〇空調機器の更新、LED照明導入、ZEV(Zero Emission Vehicle)の導入

〇空調の効率改善、遮熱塗料の活用、太陽光パネルの設置

〇適切な人員配置によるエネルギーの効率化

〇社用車のZEV化・再エネ導入を進め、カーボンクレジットの活用の検討

- 削減貢献量の拡大

私たちは、 製品や技術を活かして、CO₂削減にもっと貢献できるよう取り組んでいます。

〇当社のライフサイクルCO₂排出量(スコープ1,2,3)に対して4倍の削減に貢献

〇他者貢献製品の売上比率を25%以上に拡大

【他者貢献製品とは】

〇当社の他者貢献製品とは、使用されることでお客様先での低炭素化やエネルギー効率改善につながる製品を指します。

〇具体的な技術や事例については、こちらの特集ページ(ニチツモ)で詳しく紹介しています。