環境活動の歩みと注力課題

オプテックスの環境活動の歩み

オプテックスは、「未来への創造集団としてI.F.C.S.の快適生活に挑む」 というフィロソフィーのもと、「三方よし」 の精神を大切にしています。企業が存続する意義は、社会に貢献することにあり、環境への配慮は「世間よし」のみならず、「売り手よし」「買い手よし」にも大きな影響を与える重要な要素 といえます。

オプテックスは、環境に対する取り組みは企業の社会的責任だけではなく、企業としての存在意義そのものと捉えています。1997年の京都議定書の採択も後押しとなり、事業との結びつき如何に関わらないCO2削減による低炭素化社会への取り組みを、長期に渡り積極的に行ってきました。

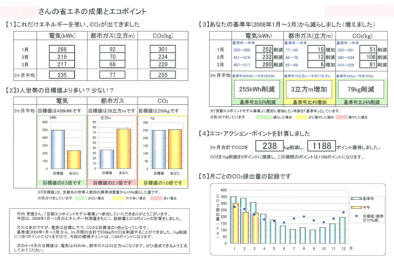

従業員・地域とともに取り組む環境価値創造活動の例

- 家庭におけるエネルギー使用削減の奨励:社内掲示等での社員やその家族に対するエネルギー効率の良い生活の促進、エコドライブの推進

- 植樹祭の開催:社員とその家族が参加する植樹活動を行い、累計300名が参加

- 地域の清掃活動:地域社会の環境美化に貢献するための清掃活動を実施

製品・サービスを通じた環境価値創造活動

- アウトドアスポーツクラブ及び環境体験学習を運営:

1990年に設立されたオーパルオプテックス株式会社を通じて環境教育や体験学習を提供 - 環境アセスメントの実施:

2001年から、製品の省資源化や消費電力削減を進めるために、環境アセスメントを開発プロセスに導入

このような活動を進める中で、近年ではすべての新製品開発で価値を起点に効率と法規制を意識した環境に配慮した製品の実現や事業活動全般(ライフサイクル)におけるCO2削減を積極的に行うことに重きを置いています。

2015年からは数値目標を明らかにし、時代に則した取り組みを推進してきました。これまでの歩みと展望をご紹介します。

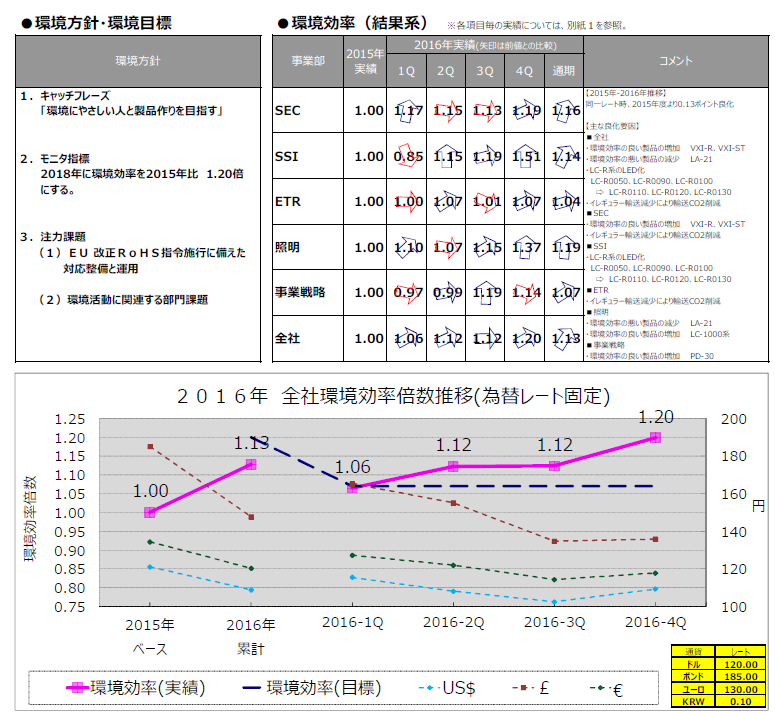

最初に掲げた数値目標は『「環境効率(売上/ライフCO2)」を2018年に1.25倍にする』(中期目標)というものでした。

環境アセスメントでは「新製品の9割が旧機種よりも環境効率が改善」されていることが分かり、中期目標を1年前倒しで達成することができました。

ただ、工場を持たない当社の事業活動におけるCO2削減はいわば雑巾絞りの面がありました。売上増を阻害しかねない目標設定に加えて要求や規制拡大の面もあり、「環境効率」だけを軸とした脱炭素活動だけではいずれ限界を迎えることが予想できました。

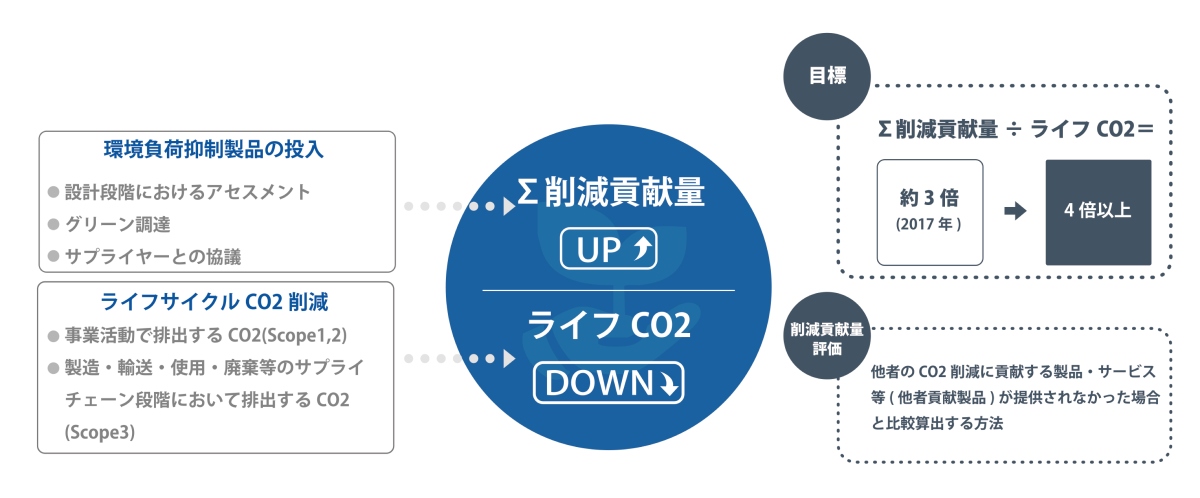

そこで次のアプローチとして、提供する製品やサービスを通じたCO2排出削減効果の貢献量を導き出す『削減貢献量評価』にも取り組み始めました。オプテックス社内にとどまらず、事業活動を通じて低炭素社会への貢献度を拡大させていく、これはお客様への価値提供につながる内容ですから、雑巾絞りのような限界はありません。

二段階目の数値目標は「他者貢献倍率」を掲げました。オプテックスはお客様先での低炭素化やエネルギー効率改善につながる製品(=他者貢献製品)を数多く提供しています。オプテックスのセンサーを採用いただいたお客様先で、どれだけのCO2排出削減に貢献したのかを計るために、当社が販売した製品における削減貢献量全体を、当社のライフCO2で除したもの(削減貢献量/ライフCO2)です。実際に削減貢献量評価に基づいて試算した結果が以下です。

2017年の他者貢献倍率は約3倍でしたが、2021年に4倍にすることを掲げ目標通り達成することができ、その後もこの数字を維持しています。

削減貢献量評価に着目した理由は、センサーが持つ特長からでした。センサーはシステムに組み込むことでシステムの能力や効率を高めると同時に、システム全体の負荷を抑制するのも大きな特長なのです。しかも多くの場合、CO2の排出削減に貢献する使われ方がなされています。

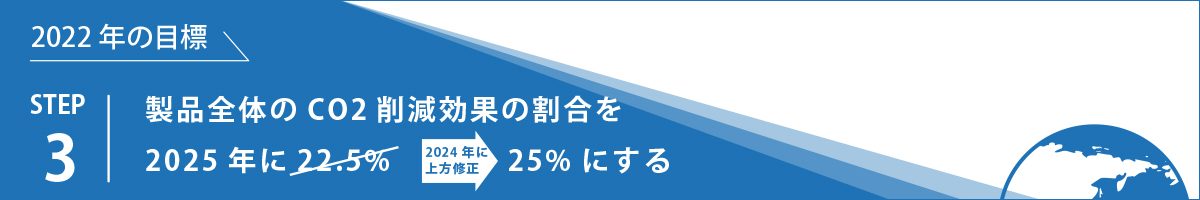

自社排出や他者貢献活動などを総合的に管理するとともに、積極的な削減活動を実施します。具体的には2018年に17.5%だったCO2排出削減貢献ができる製品・ソリューション(=他者貢献製品)の売上高比率を、2025年を目途に25%にすることを目標として定めました。2022年時点では22.5%を目標としていましたが、よりスピードを高めるために上方修正しました。

気候変動以外の環境課題ソリューション

オプテックスはこれまでCO2排出削減を中心に気候変動問題に取り組んできましたが、世界的な環境課題は今や気候変動に限らず、水や生物多様性などの広範囲に広がっています。

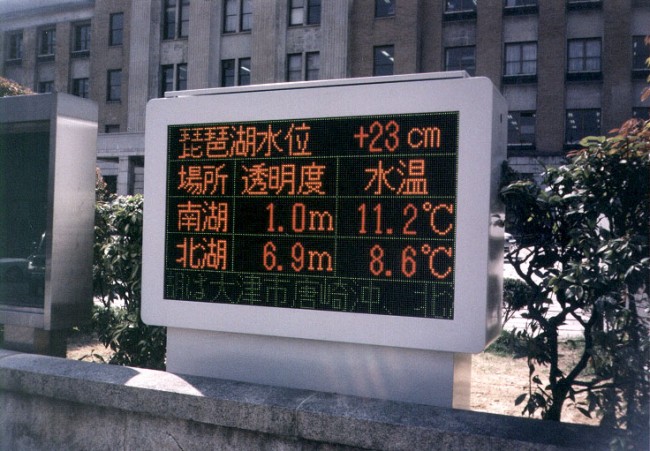

しかしながらセンシング技術と現場力を強みに社会課題・お困りごとを解決する当社のスタンスは、創業以来変わりません。滋賀県からの依頼を受け1993年に開発した「透明度自動測定システム」はまさしくそれを体現しており、現在でも当社の事業の一つとして国内外の水環境管理を支援しています。

他者貢献製品の詳細や、2022年以降の詳しい取り組みについての情報は、以下の特設ページよりご覧いただけます。

自社排出削減への取り組み

もちろん削減貢献量を増加させることだけではなく、ライフサイクルにおけるCO2、特に自社排出(Scope1, 2)の削減にも積極的に取り組んでいます。具体的には空調機器の更新、LED照明への切替、遮熱塗料の活用、適切な人員配置によるエネルギー使用の効率化、ZEV化などです。

また、オプテックス本社および一部の子会社では太陽光パネルを設置し、併せて約150 t-CO2/年の削減を実現しています。さらに一部の国内拠点・子会社においては100%再生可能エネルギーによる電力を調達しており、再生可能エネルギーを積極的に利用しています。

1)そもそもエコなセンサー

センサーの特徴は低消費電力。例えばオプテックス主力製品である防犯センサーの消費電流はマイクロアンペア(㎂)です。

このため、外部電源に頼らずバッテリーだけで長年に渡って動かせる製品もあります。現在、主力の屋外防犯センサーはバッテリータイプが全製品の6割を占めています。

2)センサーはスタンバイをつくり出せる

センサーはシステムに組み込むことで威力を発揮します。例えば、電球を白熱灯からLEDに変えると電力は約半分になりますが、これにセンサーを組み込めば必要なときだけ光るシステムが構築でき、電力を約1/10まで抑えることができます。

EUでは、エネルギー関連製品にエコデザイン指令と呼ばれるErP指令(Energy-related Products)が適用されており、“スタンバイモードを設ける"こと、“待機(スタンバイ)中の電力消費を1W未満とする"ことが義務付けられています。オプテックスのセンサー製品の多くは、この要請にも応えられると考えています。

3)エネルギー消費の大きなポイントで貢献できる

建物分野のエネルギー消費を抑えるZEB (ゼロ・エネルギー・ビル)の動きも活発です。エネルギー効率の良し悪しによって売買・賃貸の額が変動するなど、建物が格付けさている状況です。すでに日本国内でも、2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、政策目標が設定されています。

オプテックスは、照明制御センサーやバッテリーレス・スイッチなどの製品、さらには遠隔化、自動化、IoT化といったさまざまな切り口で建物のエネルギー効率の向上に貢献してきました。

オフィスビルのエネルギー消費のうち、空調が占める割合は6割を超えます。そのエネルギーロスの大部分は、じつは不必要なドアの開閉(いわゆる「無駄開き」)によるものと言われています。

このようなエネルギーロスへの対策として、無駄開き抑制自動ドアセンサー「eスムースセンサー」は、人の進む方向を見極めることで無駄な自動ドアの開閉を抑制することができます。これにより建物の空調効率を大幅に向上させ、CO2の排出を削減することができます。

「しが発低炭素ブランド」※の第1回 認定製品の1つとして、オプテックスの無駄開き抑制自動ドアセンサー「eスムースセンサー」が選ばれました。

「しが発低炭素ブランド」とは

滋賀県では、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減と経済・社会の発展が調和した持続可能な「低炭素社会づくり」を進めており、その実現に向けた取組みの一環として「しが発低炭素ブランド」認定制度が2018年(平成30年)に発足されました。

「しが発低炭素ブランド」では、他者の温室効果ガス削減に貢献する優れた省エネ製品やサービスにより削減されたCO2量を、定量的に評価する「貢献量評価」に基づいて評価認定しています。

※ 貢献量評価に基づく「しが発低炭素ブランド」

よりよい地球環境実現への注力課題

当社は、環境マネジメントシステムの導入を通じて、ISO 14001などの国際規格に基づき、環境リスクを体系的に管理しています。この取り組みにより、環境保全活動の推進とともに、持続可能な社会の実現に向けた具体的な目標を設定し、定期的なレビューを行いながら改善を図っています。

また、従業員への環境教育を実施し、全員が環境意識を高めることで、事業活動が環境に与える影響を最小限に抑える努力を続けています。これにより、地域社会との共生を図りながら、資源循環型社会の構築に貢献しています。

オプテックスはこれまでCO2排出削減・気候変動を中心に環境課題に取り組んでいますが、世界的な環境課題(困りごと)は気候変動に限らず、広範囲に広がっています。

製品含有化学物質の管理

世界各地で化学物質の使用に関する規制が強化される中、当社は販売国や地域の法令・規格に適合した製品を提供するため、含有化学物質規定を定め、関連する各国の規制を明確にし、ROHS対象物質をはじめあらゆる懸念される化学物質を特定し、製品の設計段階から対象の部材や材料などの化学物質情報を入手し適切に管理しています。また、抵触する化学物質があれば、適宜判断し設計変更を行い対応しています。さらに、オプテックス株式会社、オプテックス・エムエフジー株式会社は共通で「含有化学物質管理ガイドライン」を作成し、当社に納入する部品・材料への含有禁止化学物質を定めウェブサイトで公開するとともに社内および仕入先への周知徹底を行っております。

事業をはじめてから法令違反はありません。当社は常に法令を遵守し、環境や生態系への影響を最小限に抑えるための取り組みを継続しています。

|

地域・国 |

規制・法 |

|---|---|

|

国際的な規制 |

・POPs条約 |

|

日本 |

・化審法 |

|

EU |

・ROHS指令 |

|

アメリカ |

・TSCA |

責任ある鉱物調達対応方針

コンゴ民主共和国およびその周辺国や高リスク地域(CAHRAs)で採掘される鉱物は、児童労働などの人権侵害や環境破壊のみならず、武装集団の資金源となり、紛争そのものの助長が懸念されています。当社はこれらの鉱物の調達によるリスクを低減し、より責任ある調達を行うべく、OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンスなどに基づき、以下に示す取り組みを実施いたします。

- 供給網の調査

仕入れ先には当社の方針を説明し、サプライチェーンの調査を実施します。

調査においてはRMI(Responsible Minerals Initiative)が提供するツールであるCMRT(Conflict Minerals Reporting Template)などの標準化されたテンプレートを用い、サプライチェーンの把握に努めます。 - 製錬業者の特定

RMIなど第三者機関が認証した製錬業者からの調達、また高リスクの疑いが生じた場合の仕入先変更・リスクの低い調達先への移行を、仕入先に推奨します。

2024年度は調査対象のお取引様から86%にあたる品目について回答を回収しました。調査の結果、当社のサプライチェーンにおいてRMIが認証している230社の製錬業者を確認しました。

資源循環

当社は、製品のライフサイクル全体を通じて資源循環を促進し、環境への貢献を意識した製品づくりを行っています。具体的には、製品設計時に「環境アセスメント」を実施し、再生材料の使用や製品の小型化・減量化、さらに部品の共有化など、環境に配慮した設計を進めています。

また、廃棄物の発生を抑えるために分別しやすい製品設計を採用することを評価対象としており、今後はさらに梱包材の再生可能プラスチック利用を進めるなど資源循環型社会の実現に寄与していきます。

また当社は、事業活動で使用する水資源の有効利用を推進し、水リスクの評価と管理を通じて持続可能な水資源の確保にも努めています。

赤外線を利用した透明度測定用センサーを開発した

- 取水

持続可能な水資源の利用推進および使用量削減のため、取水量を毎月定期的に測定・監視しています。また、企業活動に影響を及ぼす水リスクへの対応をしており、その一環として取水が「水ストレス地域」からのものであるかどうかを評価するために、”WRI Aqueduct Water Risk Atlas”を使用しています。

※本社(滋賀)および当社の1次サプライヤー(ベトナム/ハノイ、中国/広東、日本/滋賀/福井)の各地において、取水が「水ストレス地域」からのものではないと評価

- 排水

各国各種法令に基づき、水質汚染物質を特定し、適切な排水処理を行っています。

- 水害対策

河川の増水や流域地域の浸水状況を迅速かつ広範囲に把握できる遠隔モニタリングシステムを提供し、災害対策の強化に貢献しています。これにより、地域社会の安全と環境保護を両立させる取り組みを進めています。

生物多様性の保全

当社は、ラムサール条約湿地および生物多様性保全重要地域(KBA)である琵琶湖のほとりに位置しています。琵琶湖を深く愛した創業者のもと、事業活動と生物多様性の関わりを考慮し、植樹などの地域生態系の保護活動を実施しながら地域社会との連携を深め、生物多様性の保全を推進しています。これらの活動には従業員・家族も参加しており、心身ともにリフレッシュできる機会を提供するとともに、地域の環境教育にも寄与しています。

また、当社に隣接する兄弟会社であるオーパルオプテックス株式会社では、地域社会との関わりを重視し「びわ湖に学ぶ」をテーマとした環境保全プログラムを提供しています。この「びわ湖環境体験学習プログラム」では、カヌー体験や生物多様性の観察などを通じて、琵琶湖の豊かな生物多様性とその保全の重要性を参加者が実践的かつ効果的に学べる機会を創出しています。これにより、地域の生態系保護への貢献と次世代への環境意識の醸成を目指しています。

今後も環境に配慮した設計、センサーを導入いただくお客様にとって省資源化・省エネルギー化に繋がる製品開発に注力したモノづくりによる環境保全活動を推進するためには、サプライヤーの皆さまの協力が不可欠です。

環境への配慮(サプライヤー・部品選定等)をサプライチェーン全体で優先し、脱炭素・循環型社会の実現を目指してまいります。

気候変動への対応状況の開示

CDPの気候変動調査について

CDPは、ロンドンに本部を置く国際的な非政府組織で、世界の主要企業の環境活動に関する情報を収集・分析し、企業の取り組みを「A、A-、B、B-、C、C-、D、D-」の8段階で評価しています。(無回答の場合はF)

オプテックスはCDP気候変動に関する質問書への回答を実施し、2022年に「B」評価、2023年にはリーダーシップレベルの「A-」評価に認定されました。

電話でのお問い合わせ

- フリーコール

- 0800-888-8700