現代の『稲むらの火』避難場所への道標となるソーラーLED照明

津波から人々を救った『稲むらの火』

- 防災

- 避難所

国内では毎年のように地震や台風、大雨など大規模な自然災害が発生し、避難指示や避難勧告が発令されています。現代においても夜間でも安全に避難し、被害から人々を救う稲むらの火が必要です。

※ マグニチュード8、最大震度6、津波最大16m(推定値)

防災教材として普及した『稲むらの火』

『稲むらの火』の原作は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『A Living God』で、それを中井常蔵が翻訳・再構成し、昭和12年(1937年)から昭和22年(1947年)まで国語教材として採用されていました。

【あらすじ】

稲むらの火が避難の目印灯に

高台に住む庄屋の五兵衛は、不気味な地震の揺れを感じた。海に目をやると、海水がどんどん沖へと引いていく。「津波がやって来る」と直感した。村人たちは祭りの準備のために浜辺にいた。一刻も早く村人に高台へ逃げるように伝えないといけない。五兵衛は、収穫したばかりの稲むらに次々と火をつけた。炎を見つけた村人は荘屋さんの家が火事だと思い、消火のために高台に駆け上がった。その直後、津波が村を襲いかかり、家々を跡形もなく流し去った。稲むらの火により村人たちは救われた。

現代の稲むらの火・・・ソーラーLED照明

地震や台風などの災害により長時間の停電が発生し、日が暮れると周囲はたちまち真っ暗闇となります。避難のための移動時に足元が見えず、歩行に危険が生じます。周囲の状況も見えず、避難場所への安全なルートを探すのも困難となります。

そこで現代の稲むらの火として停電時でも点灯するソーラーLED照明が注目され、防災用照明として設置が進んでいます。

避難場所への道標のあかり

避難路用照明

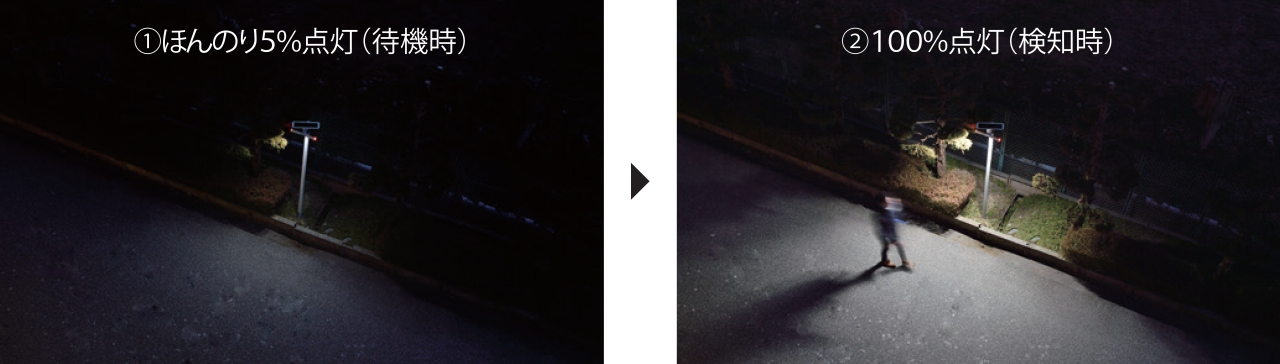

夜間誰もいない時には、ほんのりと目印灯として点灯させておき、人が来たら十分な明るさで点灯、足元の安全を確保します。また、道に沿って灯る赤色のあかりが、人々を安全な場所へ導きます。

平常時でも表示灯を点灯させ、周辺住民への避難経路をしめす防災教育としても有効です。

避難場所での安心のあかり

避難場所用照明

一時避難場所として駐車場や津波避難タワー、命山とも呼ばれる築山が指定されています。

このような避難場所にも、普段はほんのりと目印灯として点灯させておき、人が集まれば十分なあかるさで避難者に安心感を与えることができます。

今も昔も、あかりが避難の際の道標

高齢者でも歩いて避難場所に行けるように一定の区域ごとに避難場所が必要です。そして、避難場所に向かう避難経路はいくつも想定され、あらゆる経路に多くのあかりがあることで避難者は安全に歩行でき、不安を軽減できます。安価で施工性の優れたソーラーLED照明は、導入ハードルを下げ、防災照明設置の普及を図り、市民の安全な避難と自治体の災害対策の推進に役立っています。

製品情報

電話でのお問い合わせ

- フリーコール

- 0800-888-8700

製品サポート情報